点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【阅读伴成长·作家谈】

编者按:书籍是人类智慧的结晶,是人类进步的阶梯。在科技飞速发展的今天,青少年的阅读资源更加丰富,阅读方式更加多元,但阅读的时间却在减少。

“世界读书日”到来之际,我们特别邀请5位作家聚焦“读书与成长”,一起聊聊他们的读书故事和对新时代青少年如何读书的思考,共同感受文字和阅读的力量。

著名作家陈源斌是一名“50后”,根据其小说改编的电影《秋菊打官司》和电视连续剧《幸福到万家》可谓家喻户晓。青春年少时,他从中国古典名著中汲取营养。步入工作后,他又阅读了大量中外名著。他说,读书改变了他的人生,感谢曾经读过的书。

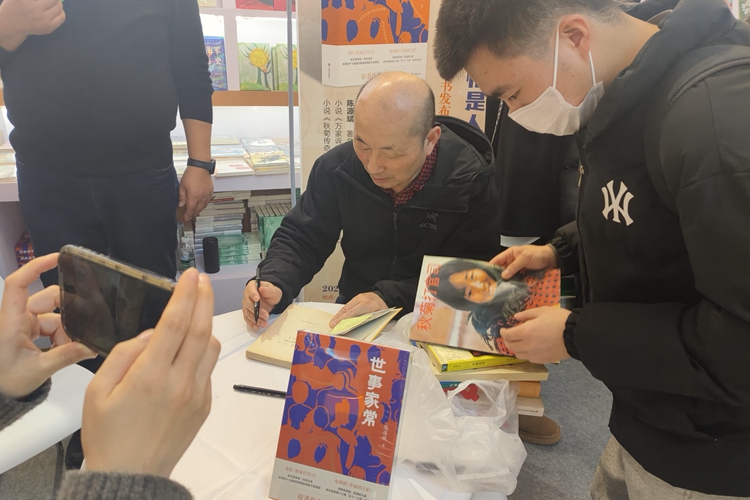

陈源斌为一名携带其多本著作的大学生读者签名

童年时光:中国古典名著,一本不落全读了

陈源斌小时候住在镇郊农村。“隔壁邻居在印刷厂上班,每年春节探亲,总带一摞书回家。邻居孩子没有上过学。这些书不是让小孩读的,而是当厕纸用的。”

于是,陈源斌跟邻居小孩商量:“我教他钓老鳖,这是我的独门绝技,他家里的书让我先读,再还回去当厕纸。”就这样,陈源斌读到了第一本古典名著《水浒传》70回本。

“很顺畅,很亲切。”陈源斌解释,《水浒传》作者施耐庵的家乡在江苏兴化“里下河”。《水浒传》的文字跟陈源斌家乡安徽天长的生活用语相近。十岁左右,他就能从头至尾复述《水浒传》的情节,说出108将的姓名和绰号。

邻居春节探亲带回来的书,多为中国古典名著,如《红楼梦》《三国演义》《西游记》《西厢记》《牡丹亭》等,还有少量的外国文学名著。这些书,“我一本不落,全部读了。”

从读者到作者:大量读书起了关键作用

上世纪80年代,陈源斌开始发表作品,并加入中国作家协会。在参加醉翁亭笔会时,他被《安徽文学》主编江流先生找来谈话,问他读过什么书。

“我说了四个层次:一是《红楼梦》《水浒传》等古典名著;二是《封神演义》《三言二拍》等通俗小说;三是《何典》《山海经》等一类杂书;四是《古文观止》等经典文章。”因为笔会地点在醉翁亭旁边,陈源斌当场背诵了欧阳修的《醉翁亭记》。

几年以后,中国作协文讲所(鲁迅文学院前身)首次采用正式考试的方式招生。安徽作协专门开会推荐重点作者,其间,江流先生建议把陈源斌加入推荐名单,并说:“这是最有把握考上的作者。”

陈源斌回忆,那次考试的文学卷题量特别大,内容涉猎广泛。“我少年时期的大量读书,起了关键作用。我得了高分,成了安徽唯一被录取者。”

作品获肯定:“感谢曾经读过的书!”

“从文讲所八期到鲁院一期再到北大,五年北京全脱产学习,我全身心投入阅读。除了读中国经典名著,还读了《百年孤独》等外国名著。”从北大毕业以后,陈源斌很快写出了一批比较满意的作品,并相继获得《中国作家》《青年文学》《小说月报》《上海文学》等刊物奖以及安徽省政府文学奖和中国作协庄重文文学奖。

与此同时,他的部分作品陆续被改编为影视剧集。除了代表作《万家诉讼》被改拍为电影《秋菊打官司》、长篇小说《秋菊传奇》被改拍为40集电视连续剧《幸福到万家》之外,他的中篇小说《杀人有罪》被改拍为电影《心灵,1949》。

“这一切,从某种角度看,我少年时期以及后来不间断地读书,起了决定性作用。”陈源斌介绍,他今年推出的长篇小说新作《世事家常》反响热烈,超过预期。对于这些收获,除了生活积累和写作技巧,他也要感谢曾经读过的书。

寄语青少年:多读原著受益一生

“时光流逝,岁月永恒。有的东西在不断变化,有些东西则亘古如新。”陈源斌表示,以他的个人经验来看,少年时期的求知欲、阅读冲动最为珍贵,这是“童子功”。

“少年时期读的书,是挥之不去、斥之不走的灵魂,将伴随你一生。”他建议广大青少年多读完整的原著,“原汤原汁的作品是取之无尽、用之不竭的宝藏,将让你受益一生。”

(光明网记者邱晓琴)